UMA DAS MIL NOITES

Teme a hora em que a porta do armazém do Esteves é baixada com estrépito, quando gente começa a se despedir das ruas, outras vozes vão chegando, os pios de pardais escasseiam até soar, no máximo, um último apelo de chupim, depois os carros que passam, as obsoletas lâmpadas em pratos nos postes da rua acendendo-se pálidas, a tosse de Mané Diogo, os rogos de Alzira, a criança que chora (e chorará pela eternidade afora, sem consolo possível, porque a mágoa é incurável e ninguém nos ouve), um que outro pedinte inesperado que nem chega a entrar na pensão, rechaçado por Dona Genoveva.

Teve a certeza de que não escaparia dali no dia mesmo em que deu o nome e os documentos para o italiano, que o mediu e não o considerou melhor ou pior que os hóspedes constantes ou circunstanciais, apontando-lhe o longo corredor que acaba num quintal, seu quarto dando para uma parreira que dá uvinhas mirradas, sempre verdes, para o pátio da máquina de lavar, das duas ou três bicicletas encostadas, do pequeno galinheiro. Quatro criaturas brancas e nenhum galo, dois poleiros, um cocho, seu limite.

Não haveria mais para onde fugir. Disse “viúvo” e se acomodou. Ficaria conhecido na cidade em pouco tempo, “o da pensão”, embora fosse também o do bar Gigante, do banco da Praça Monsenhor Padilha, em frente ao chafariz cercado por duas sereias com suas trompas, o solitário do sobe e desce do footing da rua principal, portador de certo caderninho.

Porque anota, para ninguém, o que só ele pode ver, por condenado a testemunhar. A louca e seu inseparável leque, seus brincos e colares de fantasia, absolutamente sozinha, muda, engolindo algodão doce cor de rosa. Os velhos que rondam o bico da praça, nas proximidades da churrascaria, pagando para quem os queira ouvi-los falar com cuspe entre dentaduras, para as recrutas cada vez mais novas, uma de talvez quinze anos que não sorri e dá a mão ao sessentão que lhe compra sorvete de casquinha.

Pior é olhar para o que está ali – as paredes, o guarda-roupa com um pozinho amarelo nos cantos, inútil para matar as copiosas e impenitentes baratas, a folhinha de Nossa Senhora Aparecida marcando a data da viagem para L. (se significa uma viagem o pegar um ônibus e enfrentar a estrada recém-asfaltada por meia hora), as coisas que alguns hóspedes deixaram escritas e que o italiano é sovina demais para apagar com nova mão de tinta, os lençóis amassados, a revistinha inevitável enfiada sob a porta (outros aceitaram, um dia ele terá que aceitar também) – e então a lembrança de Ana precisará ser buscada em algum canto da cabeça escura, no desespero espesso, sem mínima fresta, para que não pense, para que não sucumba, ela em seu vestido lilás, ao vento, ela procurando-o na festa com aquele olhar de perda que às vezes o assustava tanto, ela, ela... – nada pode, no entanto, contra o rádio de Mané Diogo, ligado em volume máximo no pregador evangélico que garante que Deus é maior.

A mulher que o olha há várias semanas é velha, mais tristemente velha porque tenta ocultá-lo com o batom, o rímel, os brincos, os vestidos de estampados vivos, e segue, com o perfume que julga inebriante, alguns passos à sua frente, rumo ao parque de diversões. Registra: ela viu interesse imprevisto na esquina e lá está, conversando com o ás da motocicleta, de uns dezessete anos se muito, sadio, obtuso e vital como tudo a que temos de servir, a que é necessário pagar. No footing, não falta quem o olhe, mas parece o escolhido das piores, das vencidas, das que já nada podem esperar do sobe e desce, e senta-se no grande banco em frente ao hotel Cacique para ver os rostos que fluem, inúmeros, inúteis, ninguém que possa ser um amigo, nada que possa estar livre da necessidade e do desencanto letais. Bem que o baixinho à entrada do hotel estica a cabeça, curioso pelo que possa estar anotando, e lhe pergunta se não quer ir consigo a certa casa de muita cerveja, ali te fazem uma “peta” por menos de vinte reais. A torre gótica da igrejinha do centro, o relógio que não funciona, as luzes, os bancos doados pelos eméritos já bem mortos, o cheiro de pipoca, o carrinho de quebra-queixo, os globos, os muitos besouros de outubro sobre os quais se pisa nas zonas de luz, o anúncio do circo, a passagem da bicha de sapatos vermelhos de salto na mão, que corre dos moleques que querem atirar nela um sapo morto e gritam e riem.

Choverá? O céu é de um azul cobalto claro, fundindo-se a uma zona escura de nuvens, e ele pensa na chuva que caía sobre o túmulo, na última visita. O belo rosto em preto e branco na fotografia tinha sido coberto pelas pichações, que lá também estavam chegando, “não há jeito de cuidar dessas coisas, professor, a moçada entra no meio da noite...”, e então a decisão de não levar mais flores, de nada mais fazer, de apenas voltar, sempre olhar, e esperar o quê? Ela gostava da chuva, corria com seus vasinhos a pôr flores e folhagens para a festa dos primeiros pingos, sorrindo. Um sorriso que acaba ali na boca de dentes postiços do vendedor de chifrinhos de amendoim torrado que tenta acordá-lo; é preciso pagar. Está em frente ao cine Rubi e entra sem saber por que. Suspiros, ofegos e gemidos da loira às voltas com o negro na tela. Cinco ou dez cabeças esparsas no escuro, e não há como não olhar para o alto. Os movimentos de alguns espectadores são inequívocos enquanto os dois se engalfinham na tela ao som das “Quatro estações”. “Não gostei desse. Sofisticado demais...”, alguém sai do escuro dizendo. Ele também sai e só então lê o título do cartaz: “As taras de Rosana”. Deus, onde estás? Engole mais amendoim.

Precisa, de vez em quando, sentar-se em qualquer lugar, porque se cansa com facilidade, e então se lembra da idade, do peso, dos exercícios que nunca fez nem fará, das recomendações inúteis de Ana. Inesperado tico-tico cantando triste em alguma das velhas sibipirunas da praça. O banco molhado. Latas de cerveja e refrigerante cobrem o passeio, alguém que bebeu demais está encharcado e esquecido num banco, o chapéu cobrindo a cara, e mais uma vez não há para onde ir, como nunca houve.

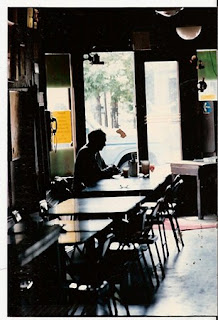

Pudesse conversar com alguém... Mas, teria outro assunto que não Ana? Na última vez que se sentara no Gigante, pedindo cerveja, um turco muito magro se aproximara e fizera a sua caricatura. Pegara no traço rápido de esferográfica principalmente o hilariante de seu ar desgostoso. “Você é um triste”, dissera solene e untuoso, como um locutor de rádio. O que conversaram, ele mal se lembrava. Na verdade, só o homem falara. De sua família tirana que, por ele solteirão, já não o queria mais. De suas bebedeiras, de seu organismo que podia suportar não lembrava quantas cachaças uma atrás da outra e, veja só, os idiotas o achando alcoólatra. De dados, dominós, cartas. Por fim, quisera até lhe vender um terreno, a preço de ocasião. Não precisava pagar pelo desenho.

Enfrentar a cara do italiano no refeitório, vendo televisão até madrugada. Dona Genoveva, que jantava tarde, pegava grandes pedaços de carne da geladeira para o almoço do dia seguinte, ajudada por Alzira que segurava o facão, submissa. Passadas as crises de rogos, gritos, orações berradas no quarto que a italiana fechava por fora para isolá-la, cobrindo de xingamentos e resmungos o que lhe parecia menos insanidade que capricho, era apenas essa ajudante de cozinha que viera morar – definitivamente, ao que parecia – na pensão, sempre vestida de cores escuras, idade indefinida, fugindo dos olhares dos hóspedes, se embrenhando pelos quintais, de onde recolhia seus gatos.

Noutro canto, cotovelos postos sob a mesa, os indicadores se encontrando sob o queixo, a boca discretamente (ele o supunha) pintada, os enormes olhos castanhos, trêmulo, interessado ora na televisão ora na passagem de algum hóspede novo, Agenor, que já voltara da rua, olhava para ele. Era cansativo não poder ser nem mesmo vagamente gentil com a figura, tamanha a sua facilidade para se apaixonar por qualquer espécime masculino que o tratasse com alguma consideração e daí convidá-lo para ir ao quarto. Mané Diogo deixara em cada uma das mesas um exemplar da revistinha editada por sua seita e também já voltava, paletó, gravata e cabelo duro de muito gel, dizendo um “boa noite” para todos com o insuportável ar de perdão universal (sem incluir Agenor) que adotara.

Acabrunhava-o pensar que tinha que se recolher, era melhor ficar ali, vendo o que todos viam na televisão – concessiva, Dona Genoveva ficava junto a alguns hóspedes para ver programas que chegavam a ir até meia-noite. Ele custaria a pegar no sono, de qualquer modo. A gataria de Alzira percorria o quintal, dentro da madrugada sempre alguém a levantar-se para conversar em algum canto do corredor, um cicio aqui e ali, o que talvez fosse um pequeno gemido de Agenor, a descarga do banheiro coletivo, o canário do reino que, vendo luz acesa, julgava que era dia e se punha a dobrar indefinidamente.

Empurra a revista de mulher nua para fora do quarto, por sob a porta, e a questão é ir ficando quieto, tentando reduzir os ruídos exteriores à força de seu próprio silêncio. Pelo corredor, corrida de passos macios, uma risadinha abafada e, depois, a porta do banheiro batida com força, um palavrão.

Em algum lugar, Ana flutua? Horror a essa idéia de sobrevivência do espírito, insensato que esses kardecistas (pois Dona Genoveva tinha idolatria por um exemplar muito manuseado e rasgado de “Nosso Lar”) não entendam que só o desaparecimento completo do eu pode provar alguma bondade divina. Ela na terra, no sono sem traço algum de identidade, abençoada, a chuva adensando a noite. Sente uma barata lhe subindo pela perna, ignora. Alzira colocara amaciante perfumado em excesso no lençol. O canário do reino de novo acredita na luz passageira. Uma coruja. A tosse de Mané Diogo.

Sabe que não irá embora. É olhar para a folhinha de Nossa Senhora Aparecida e ver o dia isolado por um círculo vermelho. Irá, sempre, no máximo até L., até o túmulo. Os italianos se desentenderam com alguém, lá na frente. Oh, Deus, três e dez, três e doze. Vira-se, talvez de bruços. Ouve as pancadinhas surdas, mas ansiosas, na porta. Não vai levantar-se para dizer não, a figura que recolha a revistinha e tente outro quarto, algum dos hóspedes cujo tesão frustrado autorize a supressão de repulsas, alguém que aceite enfiar num buraco voraz, no escuro.

Lembra uma reza para dormir que a mãe lhe ensinara. Repete-a dentro de si, sem eco no seu próprio escuro, sem fé. A barata continua a lhe subir pela perna. A revistinha volta a ser enfiada sob a porta. Não olha. Cinco da manhã e alguém poderia, por pena, não acender de novo a luz do corredor para que o canário do reino, iludido, não tornasse a cantar