DO OUTRO LADO

“Você não pode dormir”, dizia-se, e engolia o café frio, mastigando pão velho, vez em quando olhando para a casa ao lado. Dali, as janelas de uma cozinha, de um quarto, o vitrô do banheiro talvez. “Muito bem, é questão de esperar...”, e era outro cigarro aceso, uma palpitação, uma como que vontade de ganir, de desabafar com sons sem sentido.

Esperar. Ia ao banheiro e voltava. Alarmes falsos da barriga. Detestava a sujeira da pia, a torneira que era impossível fechar por completo, a farmacinha gordurenta, ir e vir lépido de lagartixas, o silêncio, o vaso sem tampa. A todo momento, pensava no que não devia, suspirava pelo que era uma tolice arrematada, uma cisma, não podia haver ninguém do outro lado.

Ora, estava morando ali havia um ano e tanto, pagando contrariado um aluguel baixo (porque aquela ruína não merecia pagamento algum) e a outra casa, separada da sua por um terreno baldio exíguo, nunca tivera morador. No entanto, jurava que, semanas atrás, uma sombra se movera, muito rápida, por trás do vitrô. E então o portão fora aberto e alguém saíra correndo. Em vigília, com o cigarro, imobilizado pelo calor, pelo desânimo (para quê ir a qualquer lugar? a cidade morta, mais que morta, àquelas horas), vira de novo alguma coisa mover-se no quintal. Outro sinal por trás do vitrô na tarde seguinte. A mão na testa, depois alisando a cabeça. Alguém que se penteava. O gesto era definido, um homem. A seguir, nada. Teria que conversar com Dona Hermínia.

Era o que menos desejava: saber alguma coisa trivial como sim, havia alguém, um proprietário que às vezes retornava, um interessado no imóvel, um visitante conhecido da velha xereta onisciente. Olhar para a casa da perspectiva da rua, como agora olhava, era desolador – não apresentava mistério maior, medíocre, quase indistinta em seu branco mais que desbotado, o mato livre na frente, um portão de gradis aos pedaços, uma varanda que servia de abrigo para vira-latas na chuva. Mas a casa seguinte, ruidosa, viva, era de Dona Hermínia. Que já o vira, enquanto pendurava roupa no varal, e estava a postos, esperando. O quê? Como ela sabia que ele queria lhe falar? Cotovelos no muro, apertava os olhinhos atentos sob os óculos.

- Bom dia, moço. – O cumprimento parecia trazer um desafio: “Veja como sou capaz de conversar com o senhor, apesar de sua indiferença e seu orgulho todo.”

-... dia. – Olhava para os sapatos, não sabia como começar.

- O senhor trabalha no Eliseu Moreira, não?

- Sim. – Apoiou-se na estaca de uma arvorezinha, fugia ao olhar inquiridor, voraz.

- Não sei como consegue viver aí. Vez em quando, penso em ajudar o senhor, lavo roupa pra fora, se precisar... Já deviam ter derrubado essa casa. Como é que não despenca? Garanto que é daí que vêm todas as baratas daqui do quarteirão...

Pensou no assoalho afundado, nas tábuas soltas, ela tinha razão: a casa se enchia de rasteiras e voadoras, inútil brandir inseticidas, matá-las de outro jeito nem pensar, odiava o barulho do esmagamento. Mas, tinha sido assim – insistira para morar ali, poucos quarteirões do centro, do escritório, preço ao alcance, a proprietária uma velhinha indiferente, das que nunca saem de casa, à espera do fim. Não havia por que fazer a mínima reforma, apenas a localização tinha algum valor. Sim, mas era de outra coisa que queria falar. E como perguntar? A própria falta de assunto levou o olhar da vizinha para a direção desejada. Ela apontou:

- Essa outra aí ninguém quer.

- Por quê? – Teve que disfarçar um pouco o interesse que o tomava.

- Sabe Deus! Onze anos que moro aqui, nunca vi ninguém. Parece que é de um viúvo, da capital, mas não pude saber. Uma mulher sozinha morou aí, mas faz muito tempo, antes de eu vir pra cá, me contaram. E é boa ainda, não? Precisa de pouca reforma. - Ele foi se afastando, com um “até logo” que a mulher não ouviu, ocupada em descrever a cor com que pintaria a casa, o que faria no lugar da varanda, onde aumentaria, o que suprimiria. Voltou para dentro de casa sem que ela percebesse.

Era o gesto que o obcecava: lento, tranqüilo, a mão alisando a cabeça, um homem que estava à vontade numa casa onde não poderia, não seria lógico haver alguém. E os passos, e aqueles gradis do portão sendo empurrados com pressa no silêncio de uma madrugada sem grilos, depois o alarme do cachorro. O vulto correra, precipitara-se em direção ao centro, fora tragado por uma esquina. Por que o imaginara alto, ágil, capaz de correr muito bem? O cigarro apagado no parapeito, ele à janela examinando a casa, esperando um sinal mínimo, um ruído, uma sombra. Nada. O trecho do quarteirão era pouco iluminado, o poste de lâmpada de mercúrio muito mais adiante, o terreno baldio ali, pilhas de tijolos que envelheciam, que recebiam trepadeiras sinuosas, uma roda de bicicleta velha ao léu, algumas conversas na rua e o rádio de Dona Hermínia ligado no horário da Ave Maria.

Isso não mudava nunca. Ela devia ter, sob o aparelho, um copo de água para ser benzida, como sua mãe fazia. Ficou triste. Decidiu fazer um café. Alguém na rua passava rindo, ouviu um pedaço obsceno de conversa. Irritou-se sem saber por que. Um palavrão como aquele teria feito sua mãe morrer de vergonha, a cara afundada nas mãos, desaparecendo rápido para a cozinha, para o quarto.

Estava na casa de infância, de repente. Nada tinha de parecido a essa, mas identificou algo semelhante, familiaridade antiga, no quarto, na saleta, na cozinha com a mesa coberta por uma toalha de plástico estampada de frutas e legumes. A cristaleira ali, no assoalho que pendia, fora da mãe. Os bibelôs dela, gatinha e filhotes, lembranças de Aparecida do Norte, um leque, um rosário, pomba de porcelana com o biquinho quebrado. Do pai, o retrato sério, ar entre embaraçado e hostil, um bigode bélico.

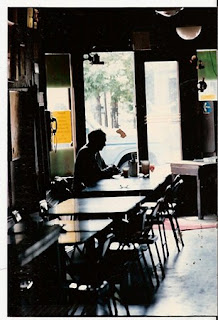

Um passeio noturno, outro dos inúmeros inúteis, circulares. Não seria possível encontrar ninguém em especial, deixava-se envolver por conversas bestas num bar da praça, com bilhar e flipperama, dava cigarros, dividia cerveja com um ou outro. Incapaz de fazer parte de qualquer grupo. Ruim na sinuca. Bebida, tinha limites. Afonso da farmácia era quem mais lhe dava atenção. Aparecia tarde, começava a beber e era quase impossível pará-lo, porque era quando conseguia conversar, enfim, abrir-se, alegrar-se – perdia uma timidez que, quando sóbrio, o tornava quase inerme, bom apenas para as injeções, tão voltado para seu trabalho e tão lacônico que exasperava.

Então, o assunto passava a ser mulher. Saindo dali, Afonso ia à casa de Fulana, rua tal, um bairro pobre, freguesa de injeções, o marido viajante. Com a cara de seriedade, eficiência e boa educação, não se adivinhava nele o lascivo que era, ou se fazia sempre de seduzido, de envolvido um tanto contra a sua vontade, elas as taradas, ele o objeto com uma ereção a contragosto. Nunca era possível conversar com muita coerência, a bebida impedia, mais gente chegando, outros amigos do farmacêutico, ruidosos, o que o fazia ficar à parte, espectador apenas. De frente para o bar, o bico da praça, para ali iria, acabaria se embrenhando pelas veredas concêntricas, tudo quieto, bancos a escolher, só o grave dos sapos na fonte, o vôo dos curiangos, um infeliz ou outro jogado nos caramanchões, nos bancos do coreto. Para quê ficar? Mais um cigarro, era voltar para casa, tomando outros quarteirões, mas os desvios sempre sem atrativos, desesperadamente iguais; anos e anos sonhando ir embora da cidade, mas ficara demais, ficara tanto que outro mundo, outros hábitos, eram impensáveis.

Com quê um gato brincava mais adiante, recuando em pulinhos ágeis, avançando com patadinhas? Não: uma caranguejeira. Fez um contorno exagerado da cena, uma esquivança de tremores. Covarde para isso, para só ver, medroso dos cães inesperados na rua, dos tipos insondáveis que passavam sem boa-noite.

Na volta para seu quarteirão, lá a casa, nenhum movimento, o resedá, os escombros do terreno baldio, uma quietude que precisava ser rompida por um gesto, um acontecimento. Entrou batendo a porta com força. Colocou música, acendeu todas as luzes, ligou a televisão. Tudo que fez – o café, o banho, o trocar os discos, espalhar revistas e livros, arranjar a cristaleira, remover cadeiras – foi com a aplicação frenética de quem tivesse a maior das urgências, como quem tivesse uma vida de tempo todo ocupado, repleta de afazeres. Por fim, cansaço. Jogou-se na poltrona da saleta, a de couro preto, que nunca tinha saído da família. Ouviu. Batidas a princípio suaves, depois bem definidas, de gente grande, na janela. “Quem é?”, perguntou, meio sem voz, imediatamente pensando em ir buscar uma faca na cozinha, alguma coisa com que se armar porque, fora de dúvida, a coisa era para hoje. “Quem é?”, repetiu. Sem resposta. Um longo silêncio, o quê fazer, o quê pensar? Nada de abrir a janela. Perto dela, ao lado da escada de dois degraus, um alto pé de hibisco. Ouvia o vento nas folhas. Não abriria.

Mas, não houve mais batidas. Não saía de frente da janela, recuado, a faca na mão, preparado, mas aos poucos sua rigidez foi-lhe parecendo estúpida - contra quê reagia? – e relaxou, sentou-se. “Estão brincando comigo. Desgraçados!”, suspirou, mordeu as costas da mão, não soltou mais os dentes, permaneceu ali. Nem cogitar de dormir.

Era preciso prestar atenção. Depois do almoço, ao sair para uma voltinha no quintal, encostou-se ao muro. Olhou para o terreno baldio, de onde vinha um cheiro de carniça. Viu o cachorro morto. Conhecia-o. Um perdigueiro magro, sem dono, que de vez em quando o seguia por um bom trecho quando voltava à noite, choramingando quando ele fechava o portão no último passo. Pensou em enterrá-lo, seu vago amigo. Não. Fazer nada. O olhar subia para a casa, para o vitrô. Nenhum sinal. Sentia uma espécie de ódio – que controle ter, qual conhecimento era possível com alguém ou algo que brincava de não ser, não definir-se, com tamanha capacidade de atormentar?

O gesto no vitrô fora nítido. Existia sim. Era um sujeito odioso. Já o tinha inteiro na cabeça: alto, bem vestido, forte, enxuto, com certeza bom de briga, bom de mulher, talhado para a vida viril, dominador convicto, um tipo certo. Tinha que odiar alguém assim, dotado para a humilhação, para a admiração e o desespero dos fracos. “Comigo não. Você não vai me aterrorizar”, dizia. Pensava em emboscá-lo – como? Primeiro, era preciso que definisse, que se mostrasse. Prestar atenção, atenção, atenção.

Então, o movimento do escritório, para o qual mal erguia a cabeça da máquina de escrever, interessou-o. No balcão, o quarentão de bigode, bem vestido, firme e indiferente. Um fazendeiro. Um tipo que conversava com o Eliseu, que se punha de queixo tão erguido quanto o do chefe. Por que os olhares o atravessavam, não o viam? Na rua, o sujeito que ia à sua frente, de pasta sob o braço, apressado. Virava-se, e a cara nada tinha de misterioso, de incriminador. Viu, na mesa do restaurante, um desconhecido tranqüilo que enfiava a mão pela testa, devagar, alisando as entradas, indo até o fim do cabelo com aquele afago. Parecia muito gentil, o hipócrita. Retalhava um filé com brócolis. Na esquina do restaurante, dois ou três ociosos, com caras vagamente hostis e gozadoras, e nada. Não sabia quem procurava. Tinha um rancor difuso contra toda a raça masculina pelas ruas. Não conseguia travar uma conversinha, por menor e inócua que fosse, sem uma ironia, sem querer inquirir, acusar, culpar. Foi à farmácia do Afonso e ele veio atendê-lo, saindo dos fundos, de onde vinha seguido por uma mulher gorda a puxar uma criança que tossia tristemente. “Qual é a bronca?”. “Pode me vender um calmante, fiado?”. “Você parece que viu o Diabo...” “Meu problema é não conseguir vê-lo...”

Preparou o sanduíche devagar, vez em quando a faca suspensa, procurando ouvir o que houvesse lá fora, e comeu à janela, olhar fixo na mesa, não podia abandonar a guarda. Irritou-se quando moleques começaram a brincar no terreno baldio, entre ele e o objeto de seu interesse. Profanação. Expulsou-os com palavrões, um deles ameaçou-o com um pedaço de tijolo, grunhindo. E começava a anoitecer. O céu de um fim de dia de chuva, laranjas e rosas, um indefinível roxo, e as sombras lentas, o denso das mangueiras, barulheira de “passos pretos” e chupins, a Ave Maria no rádio de Dona Hermínia.

Talvez olhar tanto, tão fixo, o tivesse feito passar por um cochilo. Porque houve um momento em que abriu os olhos, sobressaltado, e a sombra passou lá nos fundos, com certeza contornando a casa pelo outro lado, o que não podia ver. Agora. Foi para a rua, para ter a perspectiva certa, a amplidão sob controle. Não viu. Agastado, decidiu entrar na casa. Por que não? Era noite já, quem o olharia? Empurrou o portão, um gradil podre, e entrou na varanda. Sujeiras de cachorro, um resto de pneu, papéis de bala, uma lata de cerveja, uma espiral de arame enferrujado. “Fique calmo.” O escuro cada vez maior, mais protetor, mais insidioso também. “Mato você, se aparecer. Aparece, seu bosta!”- tremia, cerrava os dentes. Contornou a casa pelo lado em que supunha que ele não estaria, foi para os fundos, onde encontrou a goiabeira, a tiririca alta, pedras, lixo, nada. No entanto, ouviu os passos. E ouviu-os como que correndo: pulara o muro, estava na rua, fugia. Correu também.

De onde lhe vinha essa coragem? Porque – incrível – era agora um perseguidor. Lá adiante, os passos largos, a sombra contornava uma esquina, e era preciso não perdê-la de vista. Agora, uma rua central, não de todo deserta, mas o outro se esgueirava entre gente na calçada, um grupinho ruidoso em frente a uma lanchonete, sem desaparecer. Outro era o ritmo, ambos apenas andavam, vigiavam-se, mediam-se, ele via a cabeça que se virava para certificar-se de que continuava havendo perseguição. “Vou te pegar, miserável”, inchava: não era também capaz de causar medo? Mais alguns quarteirões, uma descida, e então uma rua comprida em que as casas começavam a escassear, passagem por depósitos de material de construção, uma madeireira, largos intervalos de terrenos a ocupar, mais sinuosidades, um desaparecer e reaparecer lá na frente, a sombra bailarina, ele o sabujo determinado, implacável. Parou, precisou parar, para avaliar o terreno. Estava perto do brejo. Não havia lua. A cidade ficara longe e era possível ver muito pouco. Um paredão de eucaliptos. Tão bom o cheiro, misturado a alguma coisa que queimava na noite. Lá, entre as frestas dos troncos, ele não acabara de passar? Cães ladravam – eram dezenas – em chácaras das proximidades.

Começava a sentir-se muito cansado, a andar com dor. Estava perplexo por ter chegado tão longe, e tudo isso não fazia sentido, não havia homem algum, não via nada, estava exposto, para onde olhar, de que lado poderia ser atacado? O ermo. Lá embaixo a luz da cidade criava uma zona difusa de claridade baça no limiar do céu negro. Mugidos. Uma ave branca abriu as asas e pousou além, num tronco seco, piando áspero. Para onde ir? Resolveu esperar. Imóvel, só muito mais tarde sentiu que um movimento no escuro era feito em sua direção.

- Você está aí? Você está aí? – gritou, e apalpou o bolso, na inútil esperança de haver trazido o canivete. Pedras, abaixou-se para pegar uma. A sombra se movia em absoluto silêncio, o homem alto. Passou a mão devagar, alisando o cabelo. Um sinal de nervosismo, pensou, um tique, é um louco, um obcecado. “Fala comigo, porra! Que você quer de mim, que você fazia lá na casa?” Nenhum som. Estava ali, não avançava, olhava-o - um olhar vinha daquilo, como era? “Fala, desgraçado! Que foi que eu te fiz?”

Imperceptivelmente, era ele quem andava, quem ameaçava, quem iria tocá-lo, quem estava muito perto. A sombra não se mexia. Nervoso, lembrou-se: o isqueiro. No bolso da camisa.

Aproximou-se. Agora, sentia a respiração do outro e poderia, se quisesse, dar-lhe um pontapé na braguilha, desmontá-lo. “Você está com medo, hem? Confessa: você está com medo. Porque eu vou saber”, disse, trêmulo, acendendo o isqueiro e queimando os dedos para sustentar a chama alta. Então, o rosto do homem.

E veio o grito. E não teve mais fim

Impressionante como você consegue criar e manter esse clima de suspensão até o final. Parabéns!

ResponderExcluirVejo nesse conto o final espelhado do romance O Estranho no Corredor. Curiosa a troca de papéis entre perseguidor e perseguido. Mas mantém um clima arrepiante, claro!

ResponderExcluir